Obstpfad Sossenheim

Project Beschreibung

Eingebettet in den Sossenheimer Obstpfad, der als 4,5 km lange Route in den Frankfurter „GrünGürtel“ integriert ist, lässt sich hier der gefährdete Lebensraum Streuobstwiese mit seinen Bewohnern in der Offenlandschaft entdecken. Viele der hier brütenden Vogelarten sind selten geworden, weil ihnen die vielerorts intensive Bewirtschaftung mit starkem Pestizid- und Düngereinsatz keine Überlebensmöglichkeiten lässt:

Ein ausgedehntes Wegenetz macht einen Ausflug rund um und in das Gebiet sehr attraktiv. Egal ob mit Rad, Laufrad, zum Joggen oder mit dem Kinderwagen oder Rollstuhl. Wer sich mir Fernglas ausstattet, kann bei einem Spaziergang so manchen Edelstein des Naturschutzes entdecken. Viel Spaß!

Weiterführender Informationen:

- Link mit Karte www.outdooractive.com/de/.../sossenheimer-obstpfad

- Rundweg GrünGürtel www.outdooractive.com

- Apfelblütenwanderung www.frankfurter-stadtevents.de

- Parkplatz an der Straße Alt Sossenheim am Abzweig Wiesenfeldstraße

- Besonderheit: Faulbrunnen

Bahn & Bus:

- Buslinien 50, 55, 58 bis Haltestelle Sossenheim Kirchenberg

-

Schlagworte

-

Autor/in

S. Rösner

Lahnauen bei Gießen

Project Beschreibung

Die Lahnaue mit Flächen in Gießen, Wetzlar, Heuchelheim und Lahnau befindet sich in den beiden Landkreisen Gießen und Lahn-Dill und gehört mit 251 nachgewiesenen Brut- und Rastvögeln zu den bedeutendsten Vogelschutzgebieten.

Im Bereich des Gießener Beckens mit den Schutzgebieten ist die Lahnaue am stärksten abgesenkt – mit 0,35 Promille ist das Gefälle der Lahn rund um Heuchelheim am geringsten – und wird vom Überschwemmungsbereich der Lahn beeinflusst. Der etwa 2 km breite Talboden stellt einen der wichtigsten Retentionsräume im gesamten Gewässerverlauf dar, was zur Ausbildung des auentypischen Kleinreliefs mit Mulden, Senken und Aufhöhungen führte. Da der hohe Wasserstand eine Ackernutzung in der Aue verhindert, wird ein großer Teil des Vogelschutzgebiets als Grünland genutzt. Durch die kleinparzellierten Besitzverhältnisse der Flächen ist eine zeitliche Staffelung der Mähzeiten möglich, was dem Naturschutz zugute kommen kann.

Im 17. Und 18. Jahrhundert wurde die Lahn bis Gießen schiffbar gemacht, so dass Flussbegradigungen, Schleusenbau und Durchstriche von Flussschleifen wesentliche Eingriffe im Lahntal darstellten. Von 1960 bis 1996 wurde industriell Kies gewonnen. Dank der Bürgerinitiative „Rettet die Lahnaue“, HGON und NABU existieren die heutigen Schutzgebiete in der Lahnaue: Das 560 ha große Vogelschutzgebiet beinhaltet ein etwas kleines FFH-Gebiet und die drei Naturschutzgebiete „Auloch bei Dutenhofen und Sändchen von Atzbach“, „Westspitze Dutenhofener See“ und „Lahnaue bei Atzbach, Dutenhofen und Heuchelheim“. Hier finden sich unterschiedliche Lebensräume, wie Auenwiesen, gewässerbegleitender Auenwald, Flachwassergebiete, Verlandungszonen, Steilufer, Nasswiesen, Kiesbänke, Teiche und Tümpel. Außerhalb der Schutzgebiete liegen der größere Ostteil des Dutenhofener Sees und zwei Auskiesungsseen, die der Freizeitnutzung dienen. Sowohl für Wasservögel als auch für Offenlandarten ist die Lahnaue eines der bedeutendsten Rastgebiete in Hessen.

Weiterführende Links:

- Lahnpark Mittelhessen: www.lahnpark-mittelhessen.de

- Heuchelheim www.heuchelheim.de

- Beweidungsprojekt Lahnaue: http://www.weideprojekte-hessen.de/weideprojekte/hessen/lahnaue/

- Exkursionen: http://www.hgon.de/mitmachen/veranstaltungen/

- Pflegeplan: www.lahnau.de/.../Wissenswertes/Karte3_Lahnaue_VSG_Pflege_Ost.pdf

- Pfaff, H: Ein Vogeljahr in der Lahnaue. http://www.travelnotes.de/lahn/lahnbuch/vogel.htm

- Lahnradwanderweg: www.giessener-land.de

- Das Jagdschlösschen: dasjagd.de

- Gaststätte zum Anker: www.dutenhofenersee.de

- Campingplatz Dutenhofener See: www.dutenhofenersee.de/campingplatz.html

- Badesee: www.dutenhofenersee.de

In den 1960er Jahren begann man, die Kiese und Sande des Lahntals im Bereich Heuchelheim industriell abzubauen. Nach Ende der Abbauaktivitäten wurden die Gruben geflutet und als Ausgleich zu den massiven Eingriffen in die Lahnauen, weitere Renaturierungsmaßnahmen durchgeführt. So entstand über die Jahre eine naturnahe Auenlandschaft, die zahlreichen Tier- und Pflanzenarten wieder ein attraktives Habitat bieten. Teile der Seen sind heute für viele Menschen insbesondere im Sommer durch Biergarten, Badeoptionen, Wasserski-Angebote sehr attraktiv. Entlang der Radwanderwege kann man das Gebiet erkunden.

Besucherhinweise

- Ausgangspunkt für Exkursionen sind die Parkplätze an der L 3359 südlich von Heuchelheim und die Eingangsbereiche zur Lahnaue vom Bahnhof Dutenhofen und Atzbach aus. Koordinaten: 50.575110, 8.629827 (Besuchertafel); 50.566093, 8.599794 (Lahnbrücke Dutenhofen in Nähe Bahnhof)

-

Busanbindung: Buslinien 11, 17/18, oder Bahnen RB40, RE40, R25/35 bis Haltestelle Wetzlar-Dutenhofen

-

Park & Ride Parkplatz des Bahnhofs Wetzlar-Dutenhofen

Literatur

- Nitsche, S. & Nitsche L. (2009): Naturschutzgebiete in Hessen schützen – erleben – pflegen. Band 5. Landkreis Marburg-Biedenkopf, Lahn-Dill-Kreis, Landkreis Gießen. Herausgegeben von der Nordhessischen Gesellschaft für Naturkunde und Naturwissenschaften. cognitio, Niedenstein.

-

Schlagworte

-

Autor/in

V. Mader & S. Rösner

Borkener See

Project Beschreibung

Der von Wiesen und Wäldern umgebene, künstlich durch Braunkohletagebau geschaffene Borkener See zählt mit seinen rund 139 ha zu den größten Seen in Hessen. Gemeinsam mit dem Singliser und dem Stockelacher See zählt er zum Borkener Seenland. Mit seinem oligotrophen (nährstoffarmen) Wasserkörper bildet er das Kernstück eines der größten und bundesweit bedeutsamsten Naturschutzgebiete, das vor allem als Rastgebiet für zahlreiche seltene Vogelarten dient. Aufgrund seines großen Wasserkörpers und seiner klimatisch milden Lage bleibt er lange eisfrei.

Das Gebiet ist durch einen ca. sieben Kilometer langen Radwanderweg erschlossen und die vielen Beobachtungsstände laden regelrecht zur Vogelbeobachtung ein. Lohnenswert ist ebenfalls ein Besuch des Naturschutzinformationszentrums Borkener See.

- Weiterführender Link: www.braunkohle-bergbaumuseum.de/...

- Braunkohle-Rundweg: www.nordhessen.de/de/geheimtipp-am-borkener-see

- Seerestaurant Stockelache: www.seerestaurant-stockelache.de

- Buslinien 407, 410, 412, 413, oder Bahnen R98, RB30, RB38, RE 30 bis Haltestelle Borken

- Parkplatz am Hallenbad Borken, Westrandstraße 40, 34582 Borken

- Naturbadesee Stockelache: www.ab-ins-schwimmbad.de

- Surf- und Tauchsee Singliser See www.singliser-see.de

-

Schlagworte

-

Autor/in

A. Ewerling

Weinberge bei Rüdesheim

Project Beschreibung

Das Vogelschutzgebiet „Weinberge zwischen Rüdesheim und Lorchhausen“ nördlich des Rheins ist etwa 845 Hektar groß und überlappt teilweise mit dem etwa 52 Hektar großen Naturschutzgebiet „Niederwald bei Rüdesheim“. Die südwestexponierten Weinhänge zeichnen sich unter anderem durch warmtrockene und winterwarme Steilhänge des Taunusabsturzes zum Mittelrhein hin aus. Ausgewählt wurde das Vogelschutzgebiet für Wanderfalken und Neuntöter (so genannte Anhang I-Arten), ist aber auch für Zaun- und Zippammer, Wendehals, Steinschmätzer und Baumfalke ein wichtiger Lebensraum.

Für „Genussmenschen“ ist das Gebiet um den Rüdesheimer Berg wohl schon seit dem 9. Jahrhundert interessant, denn es umfasst mehrere der besten Weinlagen Deutschlands: 90 % der etwa 90 Hektar Anbaufläche werden für den Riesling genutzt. Dementsprechend gut lässt sich eine Weinbergwanderung mit einer Vogelexkursion verbinden!

Quellen: Bundesamt für Naturschutz (BfN), wikipedia, HGON e.V.

Weitere Informationen:

- HGON e.V. www.hgon.de/.../weinberge/

- Rundwanderweg (17 km): www.geschichte-zu-fuss.de/rundwanderweg-ruedesheim/

- Rüdesheimer Weinlehrpfad (http://www.rheingau.de/wanderwege/ruedesheimer-weinbergen)

- Rheinsteig www.ruedesheim.de

- Historienweg www.outdooractive.com

- Restaurant Rosenberger www.restaurant-rosenberger.de

- La Romantica www.romantica-ruedesheim.de

- Wirtshaus Hannelore www.hannelore-drosselgasse.de

- Restaurant Jakobusklause www.jakobusklause.de

- Rheingauer Weinmuseum www.rheingauer-weinmuseum.de

- Weinwanderungen www.weinwanderung.de/rheingau/buchen.html

- Seilbahn www.seilbahn-ruedesheim.de

- Hotel Gasthof Krancher www.gasthof-krancher.de

- Rheinhotel Rüdesheim www.rheinhotel-ruedesheim.de/gaestehaus.htm

Fähre, Bahn & Bus:

- Buslinien 171, 181, 187 bis Haltestelle Rüdesheim (Rhein) Bahnhof

- Bahn 10 bis Haltestelle Rüdesheim (Rhein) Bahnhof

- Fähren SCH F2, SCH F3 bis Haltestelle Rüdesheim Rhein (Bahnhof)

-

Schlagworte

-

Autor/in

V. Mader

Sossenheimer Obstpfad

Project Beschreibung

Eingebettet in den Sossenheimer Obstpfad, der als 4,5 km lange Route in den Frankfurter „GrünGürtel“ integriert ist, lässt sich hier der gefährdete Lebensraum Streuobstwiese mit seinen Bewohnern in der Offenlandschaft entdecken. Viele der hier brütenden Vogelarten sind selten geworden, weil ihnen die vielerorts intensive Bewirtschaftung mit starkem Pestizid- und Düngereinsatz keine Überlebensmöglichkeiten lässt:

Weiterführende Links:

-

Schlagworte

-

Autor/in

Viktoria Mader

Schröcker Feld

Project Beschreibung

Das "Schröcker Feld" ist eine landwirtschaftlich stark überprägte Agrarlandschaft, die ein Großteil der naturräumlichen Einheit "Amöneburger Becken" einnimmt. Im Osten grenzt das Gebiet an die Ausläufer des Vogelsberges, im Westen an die Lahnberge der Kreisstadt Marburg. Nördlich fließt die Ohm, in deren Nahbereich (ehemaliger Verlauf der Lahn) aktiv Sande und Flusskiese abgebaut werden. Die zahlreichen Baggerseen bieten vielen Wasservogelarten insbesondere zur Zugzeit eine gute Rastmöglichkeit.

Im zentralen Teil der "Agrarsteppe" finden sich nur vereinzelt Sträucher, kleine Hecken oder Einzelbäume. Die Brutvorkommen von Rebhuhn oder Kiebitz sind in den letzten Jahren deutlich zurück gegangen. Die Verbreitung von Raps- und Maisäckern hat parallel offensichtlich zugenommen. Nicht zu guter letzt auch aufgrund der neu etablierten Biogasanlagen am Randbereich des Amöneburger Beckens. Quasi kurze, regionale Absatzmärkte.

Die offenen Flächen bieten im Herbst rastenden Durchzüglern Habitat. Hier seien die seit Jahren regelmäßig rastenden Mornellregenpfeifer, Steinschmätzer oder etwa Kraniche genannt.

In der Peripherie liegen zwei kleinere vernässte Bereiche mit offenen Wasserflächen und beweideten Grünflächen, die als Kompensationsflächen angelegt wurden. Die Lampertshäuser Teiche am Marienbach (Schröck) und die Arlle. An der Arlle finden sich seit 2015 Wasserbüffel zur Pflege und Offenhaltung der Uferbereiche und Wiesen ein.

Weiterführende Informationen:

- Gaststätte Balzer www.gaststaette-balzer.de

- Bäckerei Nau in Schröck: via google

- Metzgerei Toni Schick, Bauerbach: www.toniswurstladen.de

Literatur:

-

Gedeon et al. (2014): Atlas Deutscher Brutvogelarten. Atlas of German Breeding Birds. Stiftung Vogelmonitoring Deutschland und Dachverband Deutscher Avifaunisten, Münster.

- Stübing S & Stübing H (2011): Tankstelle für Nordländer. Online am 24.08.2015: http://www.hna.de/...

-

Stübing S, Sacher T, Wahl J (2013): Leicht zu übersehen. Herbstrast des Mornellregenpfeifers. Der Falke 60: 285-289.

-

Schlagworte

-

Autor/in

Sascha Rösner

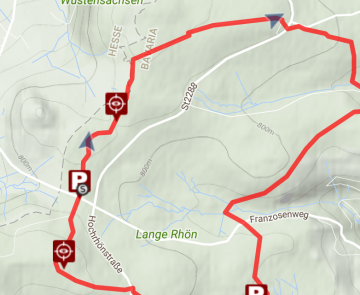

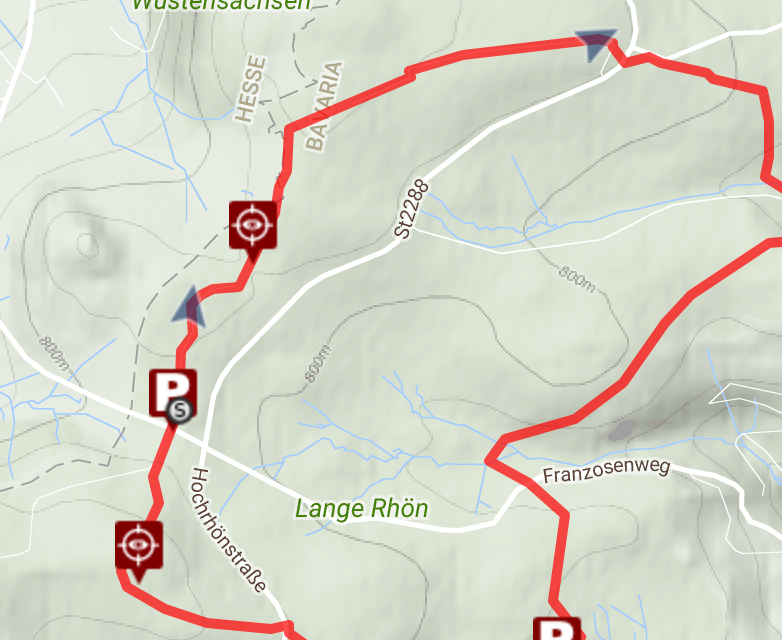

Schornhecke

Project Beschreibung

Weiterführende Informationen:

- Hochrhöntour www.wanderinstitut.de/premiumwege/bayern/hochrhoentour/

- Thüringer Hütte www.thueringer-huette.com

Busverbindung:

- Hochrhönbuslinie 8260 bis Haltestelle Schornhecke, Wanderparkplatz Schornhecke

-

Schlagworte

-

Autor/in

S. Rösner, M. Marx

Schlosspark Biebrich

Project Beschreibung

Der Biebricher Schlosspark ist eine Parkanlage mit einem recht alten Baumbestand am Schloss Biebrich, die sich nördlich des Schlosses auf 1200 Metern Länge und etwa 300 Metern Breite erstreckt. Der Park liegt direkt am Rhein . Im Wandel seiner 300-jährigen Geschichte hat der Park viele Umgestaltungen erfahren. Ursprünglich als französischer Garten mit einem regelmäßigen Wegemuster angelegt, gestalte man ihn in den Jahren 1817-1823 zu einem englischen Landschaftspark um. Anders als in den französisch geprägten Barockgärten soll sich in englischen Gärten eine natürliche Landschaft widerspiegeln. In den 1960 Jahren wurde der Park durch Ernst May erweitert

Seit 1949 findet im Biebricher Schlosspark das jährliche Pfingstturnier des Wiesbadener Reit- und Fahrclubs statt. Seit mehreren Jahrzehnten besiedeln Halsband- und Alexandersittiche erfolgreich die Parkanlage. In den alten, exotischen Bäumen finden die Tiere reichlich Nahrung und Bruthöhlen.

Weiterführende Informationen:

- Restaurant Schloss Biebrich www.schlossbiebrich.de

- Hacienda www.hacienda-restaurants.de

- Rudersport 1888 www.rudersport1888.de

- Campingplatz Rettbergsau www.rheingau.de

- Hotel am Schloss Biebrich www.am-schloss-biebrich.de

- Bahn: S9 bis Haltestelle Wiesbaden

- Parkplätze am Schloßgarten

-

Autor/in

Andrea Ewerling

Ruhlsee

Project Beschreibung

Der Ruhlsee bei Langenselbold, in der südlichen Kinzigaue gelegen, ist ein Muss für jeden Ornithologen. Für die Beobachtung vor Ort empfiehlt sich jedoch neben einem guten Fernglas ein Spektiv mitzunehmen. Der Ruhlsee wurde als Baggersee im Rahmen des Autobahnbaus der A66 als Kiesgrube genutzt und liegt im Naturschutz- und FFH-Gebiet „Kinzigaue von Langenselbold“, welches 1980 bzw. 2008 ausgewiesen wurde. Im Jahr 2009 wurde das 135 ha große Gebiet in einem Großprojekt, u. a. geleitet von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON), renaturiert. Es wurden neben einem Ringgraben, der zur Wasserqualität beitragen soll, Flachwasserzonen und Inseln angelegt. Diese dienen vor allem Wasservögeln und Bodenbrütern sowohl während der Zugzeit als auch während der Brutzeit als Nahrungs- und Nisthabitat. Das Südufer wurde für den Besucherverkehr als Rückzugsraum gesperrt und Beobachtungshütten wurden errichtet. Das Arteninventar ist trotz der teilweise hohen Belastung durch den Freizeitbetrieb beachtlich. Als ständige Brutvögel sind dort Graugans, Nilgans, Kanadagans, Haubentaucher und Stockente zu nennen. Eisvögel und Weißstörche brüten nahe oder an der gegenüberliegenden Kinzig und sind oft Nahrungsgäste, genauso wie Graureiher oder Kormoran. Auch Limikolen, wie Flussregenpfeifer und Kiebitz, sind dort während der Brutzeit zu beobachten. Flussuferläufer haben alleinig in diesem Gebiet in Hessen in der Vergangenheit Brutversuche gestartet.

Der Ruhlsee bei Langenselbold, in der südlichen Kinzigaue gelegen, ist ein Muss für jeden Ornithologen. Für die Beobachtung vor Ort empfiehlt sich jedoch neben einem guten Fernglas ein Spektiv mitzunehmen. Der Ruhlsee wurde als Baggersee im Rahmen des Autobahnbaus der A66 als Kiesgrube genutzt und liegt im Naturschutz- und FFH-Gebiet „Kinzigaue von Langenselbold“, welches 1980 bzw. 2008 ausgewiesen wurde. Im Jahr 2009 wurde das 135 ha große Gebiet in einem Großprojekt, u. a. geleitet von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und Naturschutz e.V. (HGON), renaturiert. Es wurden neben einem Ringgraben, der zur Wasserqualität beitragen soll, Flachwasserzonen und Inseln angelegt. Diese dienen vor allem Wasservögeln und Bodenbrütern sowohl während der Zugzeit als auch während der Brutzeit als Nahrungs- und Nisthabitat. Das Südufer wurde für den Besucherverkehr als Rückzugsraum gesperrt und Beobachtungshütten wurden errichtet. Das Arteninventar ist trotz der teilweise hohen Belastung durch den Freizeitbetrieb beachtlich. Als ständige Brutvögel sind dort Graugans, Nilgans, Kanadagans, Haubentaucher und Stockente zu nennen. Eisvögel und Weißstörche brüten nahe oder an der gegenüberliegenden Kinzig und sind oft Nahrungsgäste, genauso wie Graureiher oder Kormoran. Auch Limikolen, wie Flussregenpfeifer und Kiebitz, sind dort während der Brutzeit zu beobachten. Flussuferläufer haben alleinig in diesem Gebiet in Hessen in der Vergangenheit Brutversuche gestartet.

Vor allem während der Zugzeit offenbart der Ruhlsee sein gesamtes Potenzial. So sind dort zahlreiche weitere Limikolen-Arten (u. a. Alpenstrandläufer, Kampfläufer, Waldwasserläufer oder Grünschenkel), Fischadler, Silberreiher, diverse Gänse-, Enten- und Möwenarten zu beobachten. Aber auch Raritäten wie Schneeammer, Weißbart- und Trauerseeschwalbe, Terekwasserläufer oder Ohrentaucher konnten dort schon beobachtet werden. Das östlich angrenzende und auch zum NSG gehörende Wäldchen „Stellweg“, ist mit Brutvögeln wie Pirol oder Mittelspecht auch einen Abstecher wert. Parkplätze finden sich entweder am Strandbad des Kinzigsees oder an der Baumschule Müller, welche jedoch Schrankenschließzeiten besitzt.

Weitere Informationen:

- Lehrpfad erlensee-aktuell.de

- Villa Aurora www.villa-aurora.eu

- Gesellschaft für Naturschutz und Auenentwicklung www.gna-aue.de/projekte/langenselbolder-ruhlsee

- Freizeitpark Kinzigsee kinzigsee.freizeit-oasen.de

- Strandbad am Kinzigsee www.langenselbold.de

Bus & Bahn:

- Buslinien MKK53, MKK55, MKK59, MKK60, MKK 68 bis Haltestelle Bahnhof Langenselbold

- Bahnen RB50, RE50 bis Haltestelle Bahnhof Langenselbold

-

Schlagworte

-

Autor/in

R. Sauerbrei, V. Mader

Portikus-Insel

Project Beschreibung

Der Portikus ist eine in Frankfurt am Main ansässige Institution für zeitgenössische Kunst. Seit seiner Gründung 1987 und als essentieller Bestandteil der Städelschule–Staatlichen Hochschule für Bildende Künste widmet sich das Haus dem Ausstellen, dem Publizieren und der Diskussion von jungen und aufstrebenden sowie etablierten Künstlerinnen, Künstlern und ihrem Werk. Quelle: Portikus.de

Die baumbestandene Insel im Main ist nach diesem roten Gebäude (Einweihung 2006) benannt. Die Insel bietet damals (vor dem Bau) wie heute zahlreichen Vogelarten ein (Brut-)Habitat im Zentrum der Großstadt. Die Bedeutung dieser Insel wird deutlich, wenn man bedenkt, dass nahezu die gesamten innerstädtischen Uferbereiche des Main stark verbaut sind und für Wasservögel kaum Rückzugsgebiete vor z.B. Joggenden, Radfahrerenden oder etwa Hunden bieten.

Weiterführende Informationen:

-

Portikus: Als Teil der bildenden Künste – Städelschule www.frankfurt.de/...

-

Ein weiteres Gebäude auf der Insel? www.fnp.de/lokales/frankfurt/Ein-Turm-fuer-die-Maininsel/...

-

Der "neue Portikus" auf wikipedia de.wikipedia.org/wiki/Portikus (Ausstellungshalle)

-

Seven Swans www.sevenswans.de

-

Hafenbar www.hafenbar.net

-

Kunsthalle Portikus www.portikus.de

-

Ikonenmuseum Frankfurt www.ikonenmuseumfrankfurt.de

Bus & Bahn:

- Bahnlinien U4, U5 bis Haltestelle Frankfurt (Main) Dom/Römer, oder Tramlinien 11, 12, 14 bis Haltestelle Frankfurt (Main) Dom/Römer, oder Buslinien n1, n8 bis Haltestelle Frankfurt (Main) Dom/Römer

-

Schlagworte

-

Autor/in

Sascha Rösner

Rettbergsaue zwischen Biebrich und Schierstein

Project Beschreibung

Mitten im Rhein - an der Landesgrenze zwischen Rheinland-Pfalz und Hessen - erstreckt sich die etwa drei Kilometer lange und ca. 300 m breite Insel. Auf etwa 68 Hektar bietet die zwischen Biebrich und Schierstein gelegene Insel Campern und Naturliebhabern ein reich strukturiertes Einod.

Sie erreichen die Insel u.a. per Personenfähre: www.mainzund.de/mit-personenfaehre-auf-die-rettbergsaue/

Lesen Sie einen reisebericht bei GEO: http://www.geo.de/reisen/.../Mit-der-MS-Tamara-zur-Rettbergsaue

Weiterführende Links:

- www.wiesbaden.de

- Wikipedia

- Restaurant Schloss Biebrich www.schlossbiebrich.de

- Hacienda www.hacienda-restaurants.de

- Rudersport 1888 www.rudersport1888.de

- Campingplatz Rettbergsau www.rheingau.de

-

Schlagworte

-

Autor/in

S. Rösner, M. Marx

Ockstädter Kirschenberg

Project Beschreibung

Der Ockstädter Kirschenberg ist mit seinen über 100 ha das größte zusammenhängende Streuobstgebiet in Hessen. Rund 40.000 Kirschbäume und mehr als 10.000 andere Obstbäume verwandeln den Hang im Frühling zu einem weißen prächtigen Blütenmeer. Noch gibt es zahlreiche alte Obstbäume, die gepflegt und auch der Obstgewinnung dienen, jedoch werden immer mehr Bestände durch Niederstammobst ersetzt. Diese Entwicklung ist besorgniserregend, da sich die Habitate verändern und für die typische Tier- und Pflanzenwelt der Streuobstwiese verloren gehen. Bemerkenswert ist, dass der Ockstädter Kirschenberg zu den bedeutendsten Siedlungsgebieten für den Gartenrotschwanz (Achtung nicht zu verwechseln mit dem Hausrotschwanz) zählt. Der Gartenrotschwanz ist hier mit über 50 Revieren vertreten und gilt in Hessen als stark gefährdet und weist einen unzureichend schlechten Erhaltungszustand auf.

Weiterführende Informationen:

- Äppelwoi-Weg www.gutes-aus-hessen.de

- Runde Bad Nauheim - Ockstadt (Kirschenberg) - Friedberg www.gps-tour.info

- Zum Kühlen Grund Casa Tomeo www2.dasoertliche.de

- Buslinie FB32 bis Haltestelle Friedberg (Hessen) - Ockstadt Am Kirschenberg

- Kirschblütenwanderung Mitte - Ende April www.landservice-hessen.de

- Aufstieg zum Adolfsturm in der Friedberger Burg von April bis Oktober

- Hotel Garni www.hotel-stadt-friedberg.com

Parkplatz:

- Parkplatz des Usa-Wellenbades Bad Nauheim

-

Schlagworte

-

Autor/in

A. Ewerling, S. Rösner